投稿日:2025年8月12日

前回まではRaspberry Pi Zero 2 W(以下、Zero 2 W)で防犯カメラを作ってみました。

Zero 2 W用のカメラ を購入し、2次元コードリーダーを作ろうと検証してました。

ネットワーク経由でデータベースのフィールド値を変更できるか検証してましたが、Zero 2 Wではブラウザを起動するにも数分かかり、とてもじゃぁありませんが実用的ではありません。

代わりになるものを物色してたところRaspberry Pi Pico というものを見つけました。

購入したものはRaspberry Pi Pico WH

Pici WにGPIOピンヘッダがハンダ付けされたものになります。

基本、ラズパイはシングルボードコンピューター(single-board computer、SBC)になりますが、Picoシリーズはマイコンボードになります。

システムインストールからプログラム作成、実行まで単体で動かすことができるSBCに対し、マイコンボードは単体では実行できません。

母艦になるパソコンからプログラム作成、実行する必要があります。

作成したプログラムをマイコンボードに保存し、電源ONとともに実行するような使い方ができます。

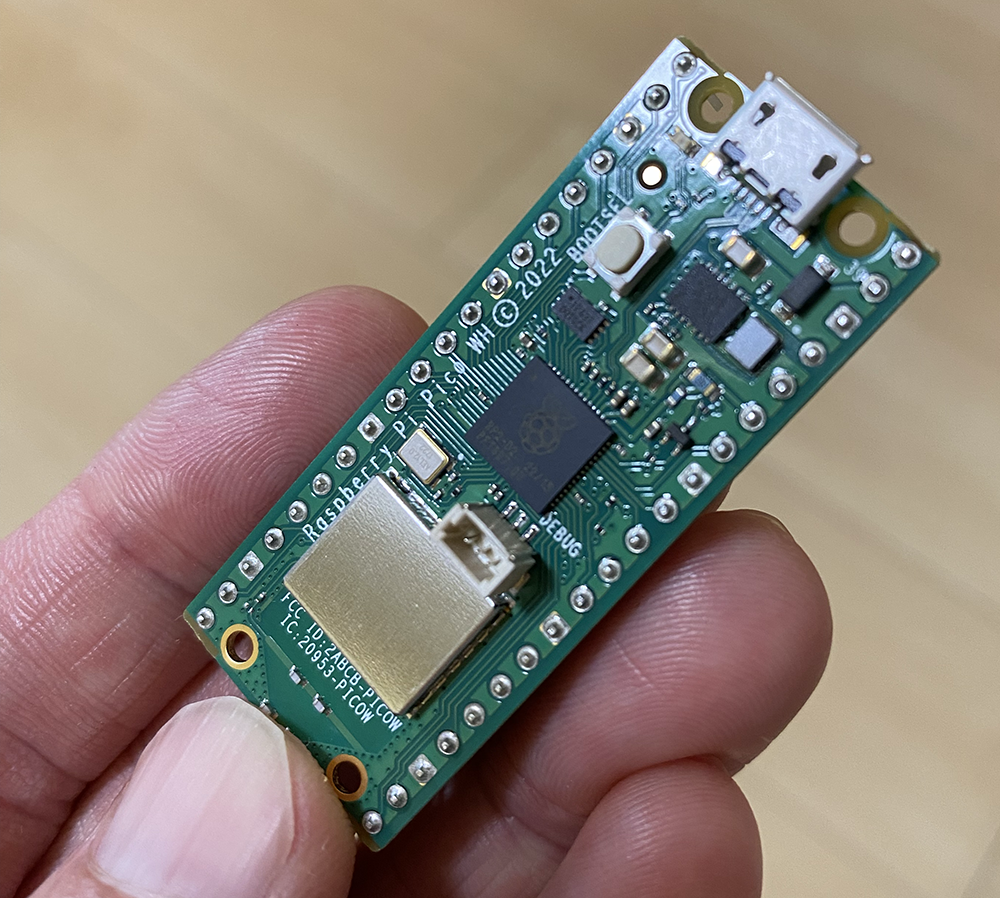

▲Pico W本体。小さく軽いです。

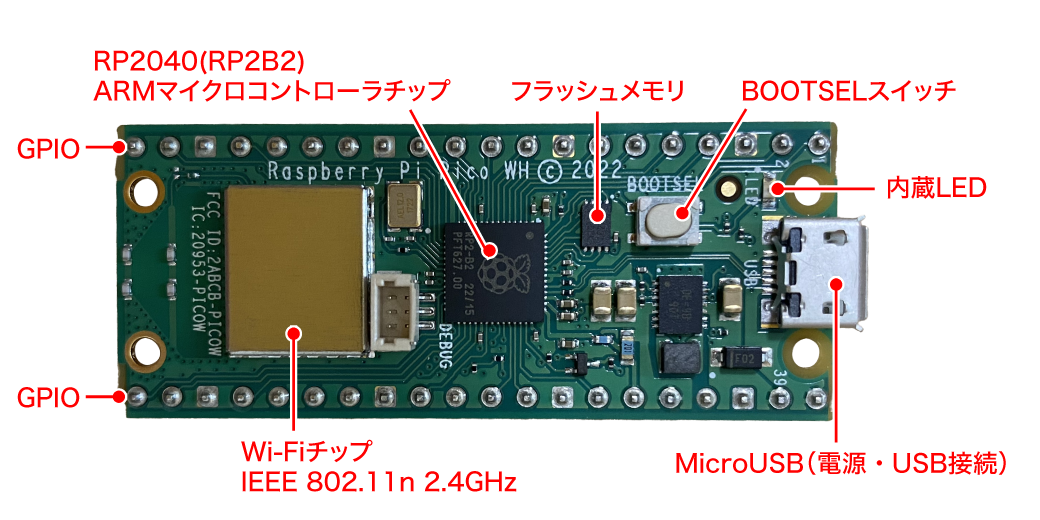

▲表はこのようになっています。

Pico Wのデータシートドキュメント(英語版)はこちら です。

Pici WHはPici WにGPIOピンヘッダがハンダ付けされたものです。

Wi-FiチップにはBluetooth 5.2も内蔵されています。

内蔵LEDは後述するLチカプログラムで点滅させることができます。

▲裏面。ピンヘッダで隠れていますがGPIO(汎用入出力)ピンの名称が書かれています。

▲技適マークのシールが同梱されてきます。

無線通信機器には必要なものなのでなくさないようにしましょう。

基盤上、配線がないのでPico Wの裏面に貼っておいても良いでしょう。

接続とセットアップ

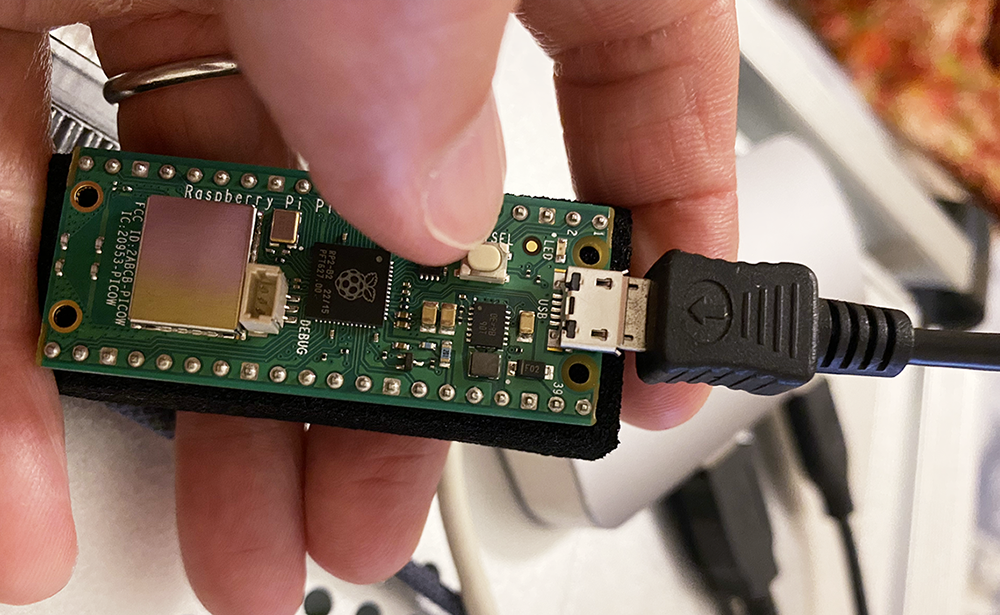

▲PC側にUSB Type-Bケーブルを接続し、続いてBOOTSELボタンを押しながらPico W側にケーブルを接続します。

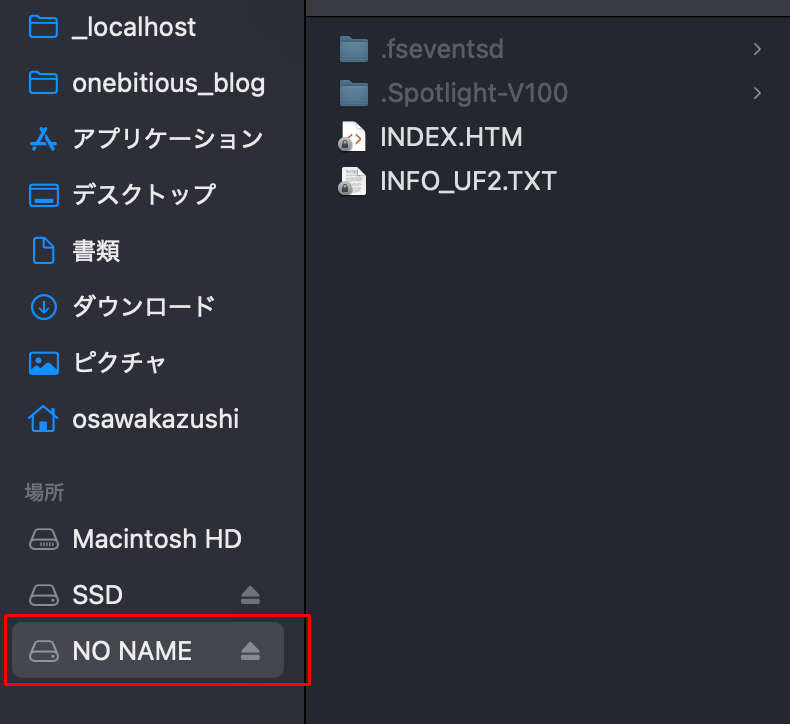

▲Pico Wがマウントされます。

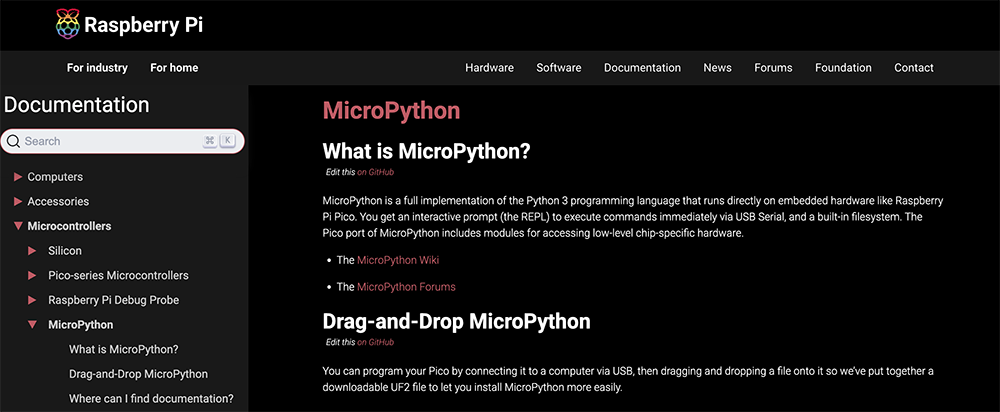

セットアップに必要なMicroPython UF2 ファイルをRaspberry Pi公式サイト からダウンロードします。

▲Raspberry Pi公式サイト のMicroPythonダウンロードページ

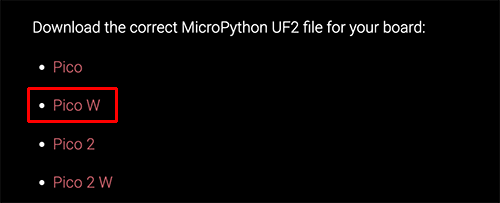

▲Pico Wをクリックしてダウンロードします。

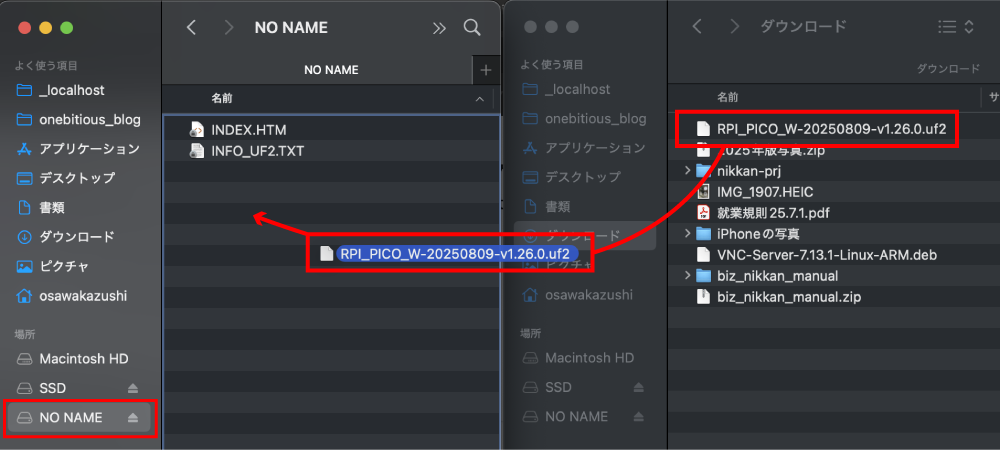

▲ダウンロードしたMicroPython UF2 ファイルをマウントしたPico Wにコピーします。

コピーが終わると自動でマウントが切れます。

これでセットアップは完了です。

Thonnyのダウンロードと設定

Pico WはMicroPythonでプログラミングします。

MicroPythonとはPythonと互換性のある初心者向けのIDE(開発環境)です。

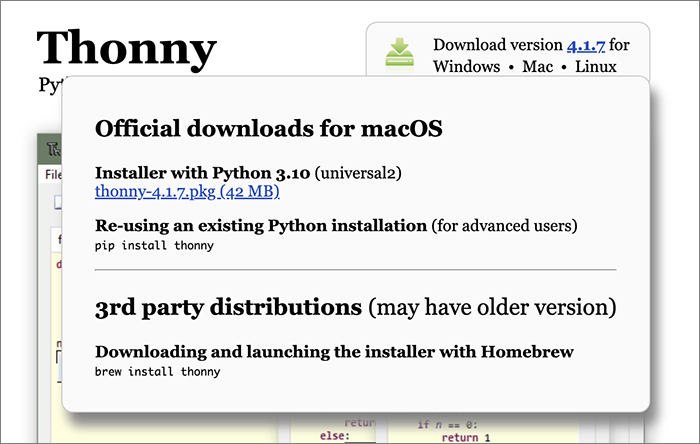

Thonny というソフトをダウンロードします。

▲右上のターゲットマシーンをクリックするとダウンロード画面が開きます。

今回はMac版を選択します。

ダウンロードしたpkgファイルを展開し画面の指示に沿ってインストールします。

▲インストールしたThonny。

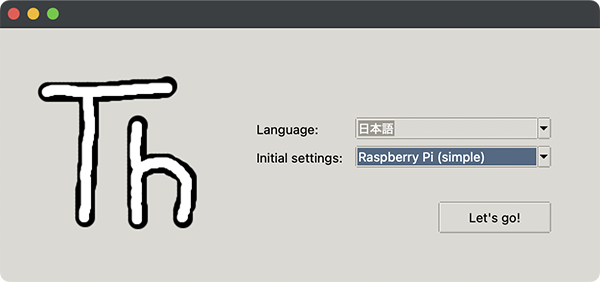

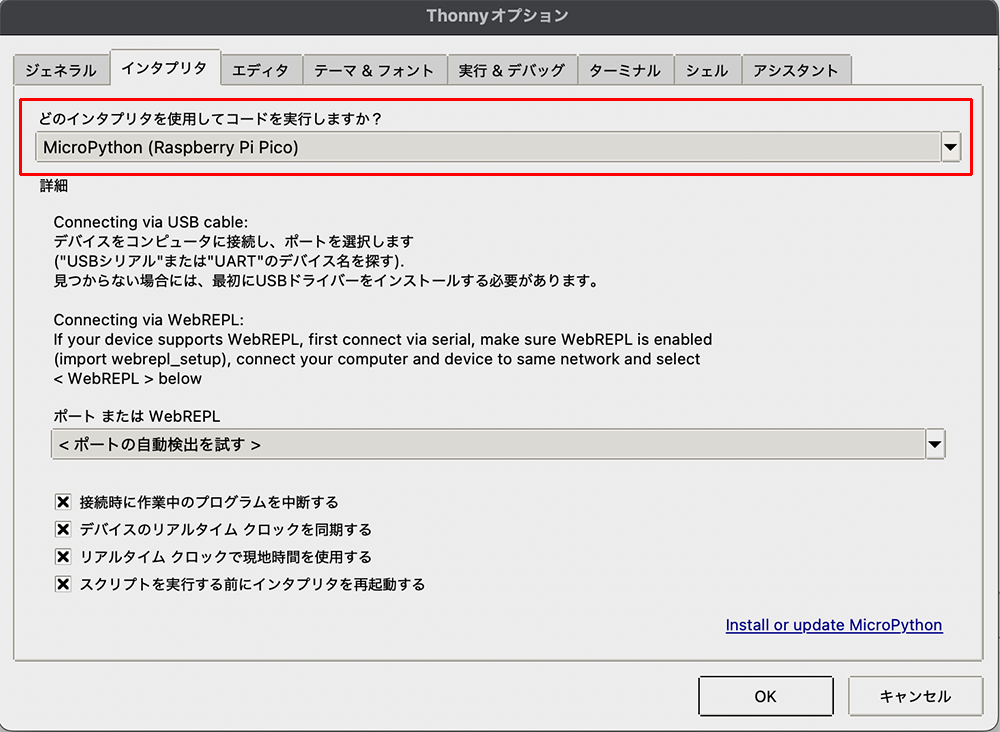

▲起動すると画面が開くので上図のように設定します。

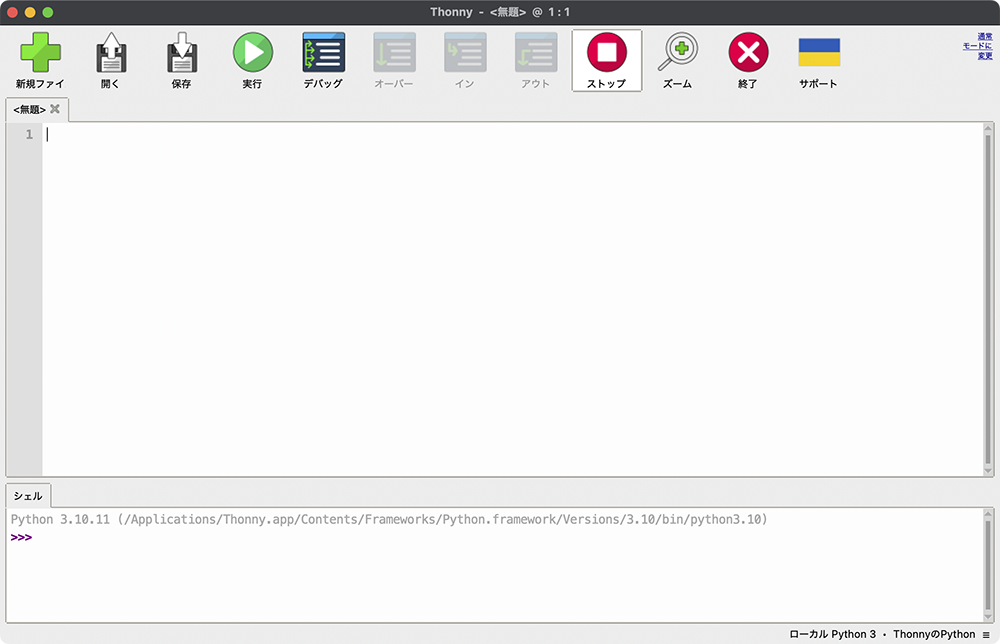

▲Thonny画面

ここにMicroPythonを記述します。

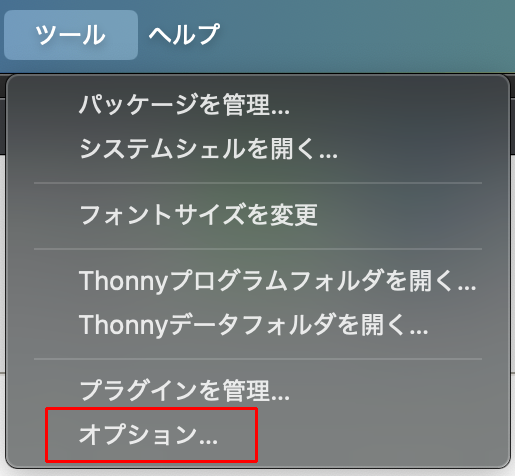

▲ツール > オプションを開きます。

▲インタプリタ タグで対象のラズパイを選択します。

フォントやテーマなどもカスタマイズできるので必要に応じて設定しましょう。

これで一通りの準備が完了です。

Lチカ

内蔵LEDをチカチカさせてみましょう

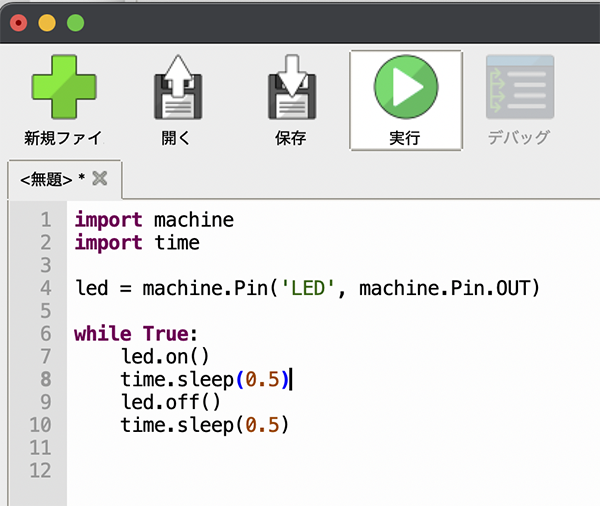

MicroPythonのプログラムは下記になります。

import machine

import time

led= machine.Pin('LED', machine.Pin.OUT)

while (True):

led.on()

time.sleep(0.5)

led.off()

time.sleep(0.5)

▲記述したら実行ボタンを押します。

下の動画のように点滅します。

▲Lチカが実行されました。

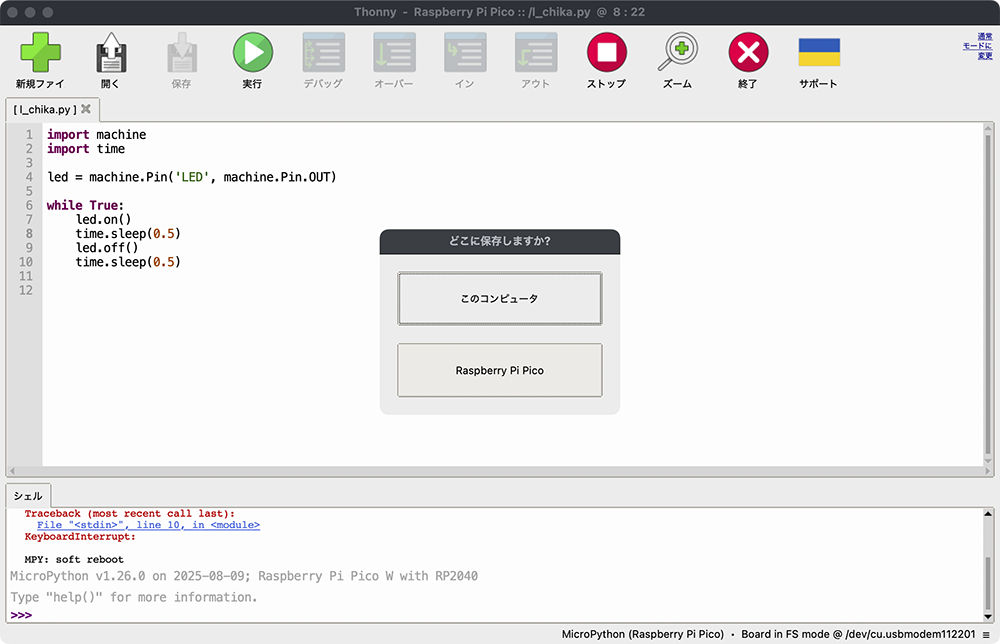

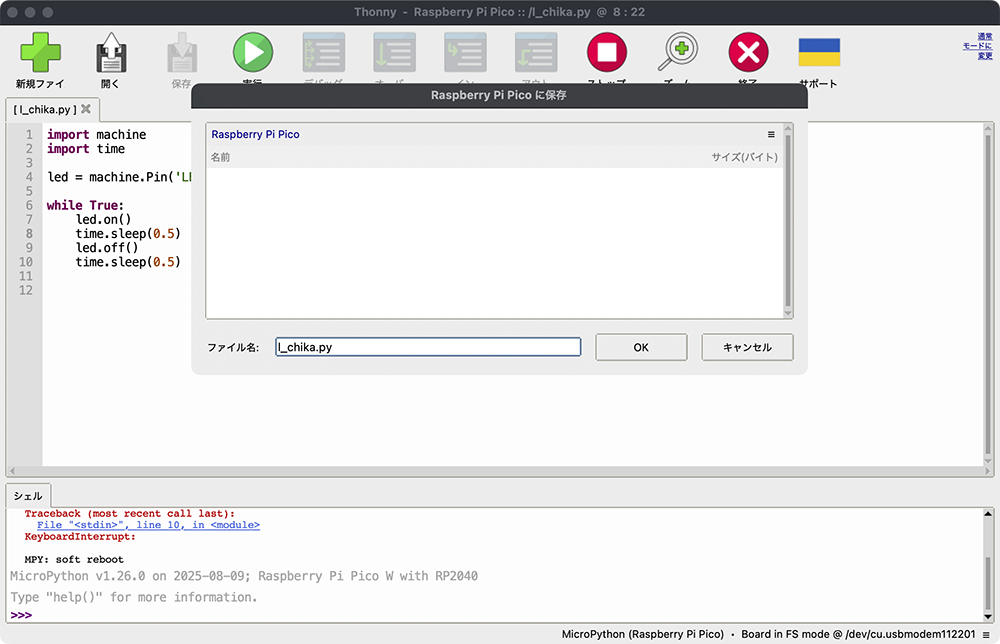

▲保存します。

保存先を聞かれるので任意の場所に保存します。

今回はRaspberry Pi Picoを選択します。

▲任意のファイル名で保存します。

重要なのは、任意のファイル名で保存した場合にはパソコンにPicoを接続、Thonnyを起動して実行、といった流れが必要になります。

Pico Wはマイコンボードなのでスタンドアローンな状態で動作しなければなりません。

スタンドアローンな状態で動作させるにはファイル名を main.py とし、Pico Wに保存する必要があります。

main.pyで保存しモバイルバッテリーに接続してみました。

下の動画になります。独立して動作しています。

ネットワークに接続

せっかくWi-Fiが付いているので試してみたいと思います。

インターネット接続の公式ドキュメントはこちら になります。

以下のソースコードを記述します。

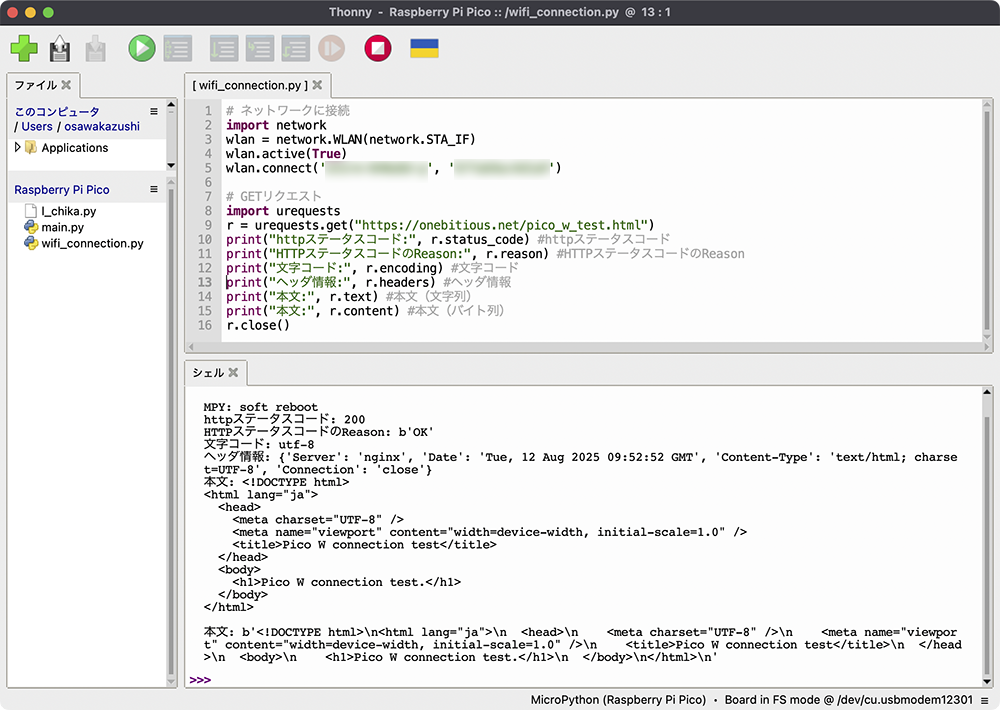

▲実行するとシェルに結果が出力されます。

# ネットワークに接続

import network

wlan = network.WLAN(network.STA_IF)

wlan.active(True)

wlan.connect('Wireless Network', 'The Password')▲1〜5行目。

ネットワークに接続します。

5行目の 'Wireless Network', 'The Password' にネットワーク名と接続パスワードを記述します。

import urequests▲8行目。MicroPythonのurequestsライブラリをインポートします。

r = urequests.get("https://onebitious.net/pico_w_test.html")▲9行目。リクエストで https://onebitious.net/pico_w_test.html から取得した内容を変数 r に格納。

print("httpステータスコード:", r.status_code) #httpステータスコード

print("HTTPステータスコードのReason:", r.reason) #HTTPステータスコードのReason

print("文字コード:", r.encoding) #文字コード

print("ヘッダ情報:", r.headers) #ヘッダ情報

print("本文:", r.text) #本文(文字列)

print("本文:", r.content) #本文(バイト列)

r.close() #最後に閉じる▲10〜16行目取得した内容の情報を出力。

status_code(ステータスコード)が200と表示されれば接続成功です。

他はコメント通りの出力がされます。

以上が接続の基本になります。

色々と、他のユーザー様の記事を参考に検証してみました。

思っていたよりも簡単に動かすことができ可能性を感じます。

以降はブレッドボードやモジュールなどを購入したいと思います。

データベースにも接続したいと思ってますが、どうもPicoシリーズは接続するためのPyMySqlが使えないようです。。。

色々と試してみたいと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。